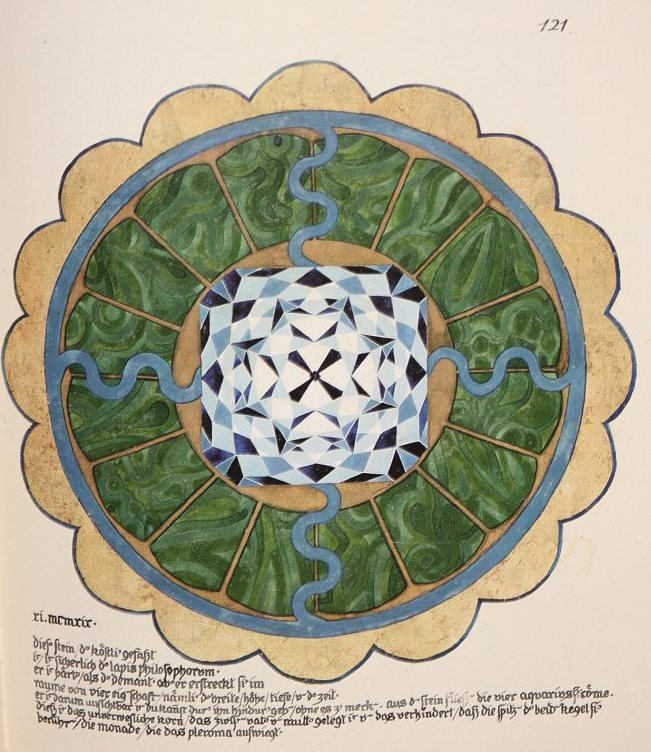

Мандала

Три полностраничные картины сопровождают осознание Юнга, что двери в подземный мир открыты, хотя изображения, по-видимому, не связаны каким-либо очевидным образом с конкретной частью текста, в которую они встроены.1Первая картина, датирована ноябрём 1919 года, представляет собой то, что Юнг назвал «мандалой», с огранённым драгоценным камнем в центре.2Мандала разделена на шестнадцать сегментов, горизонтальная и вертикальная оси разграничены змеевидными линиями, представляющими реки.

Легенда об изображении мандалы проясняет её астрологически-алхимическое содержание. Юнг относится к центральному драгоценному камню как к Камню Философов и приравнивает четыре реки к «четырём потокам» Водолея, управителем которого выступает Сатурн:

«Этот камень, установленный так прекрасно, определённо Lapis Philosophorum. Он твёрже алмаза. Но он распространяется в пространстве через четыре отдельных качества, а именно, ширину, высоту, глубину и время. Потому он невидим, и ты можешь пройти сквозь него, не заметив. Четыре потока Водолея истекают из камня».3

Рисунок 4.2 Мандала с Философским камнем

Четыре реки, которые отражают библейскую ссылку на реки Эдемского сада в Книге Бытия 2:10–14, получили астрологическую коннотацию в Liber Novus. Астрологическая ссылка, по-видимому, намекает на понимание Юнгом возможностей человечества, присущих новому Эону Водолея: интеграция индивидуальной личности с Самостью, для чего он стал рассматривать философию алхимии lapis в качестве основного символа.4Четверичность рек также относиться к восприятию Юнгом потенциалов, предлагаемых более личной мифологией и психологией зодиакального знака, который поднимался во время его рождения. В то время как один взор Юнга твёрдо сосредоточен на понимании и разрешении его собственных внутренних конфликтов, другой на коллективе и на «Пути Того, что должно произойти».

![]()

- Юнг, Liber Novus, С.121-23.

- Дискуссиях Юнга о природе мандалы как символа «Я» см. Юнг, Собр. соч. Том 9i, ¶¶627-718; Юнг, Собр. соч. Том 12, ¶¶122-331.

- Юнг, Liber Novus, С. 305, п. 229.

- Сравнение Юнгом lapis philosophorum с Самостью см., среди следующих ссылок, Юнг, Собр.соч. Том 12, ¶¶447-515 Юнг, Собр.соч. Том 9ii, ¶¶194, 257, 264, 387, 426; Юнг, Собр.соч. Том 14, ¶¶364, 524, 649, 716, 776.